Après l’abbé Courtépée au 18e siècle, c’est l’abbé Jacques Denizot qui a entrepris d’écrire l’histoire de nos communes à partir de 1866. Ses manuscrits sont consultables en ligne sur le site de la bibliothèque municipale de Dijon sous le titre « Encyclopédie de la Côte d’Or », ils sont toujours une référence aujourd’hui.

Voici ce qu’il écrivait au sujet d’Auvillars.

« Commune et paroisse – en latin Altum Villar ; anciennement Haute Villier, Auvillars. Autrefois, du bailliage et subdélégation de Nuits ; du diocèse de Châlon, archidiaconé d’Oscheret, archiprêtré d’Esbarres. A présent du département de la Côte d’Or, arrondissement de Beaune, canton de Seurre ; du diocèse de Dijon. A 31 km de Dijon, 30 de Beaune, 10 de Seurre. En partie sur la route de Dijon à Seurre.

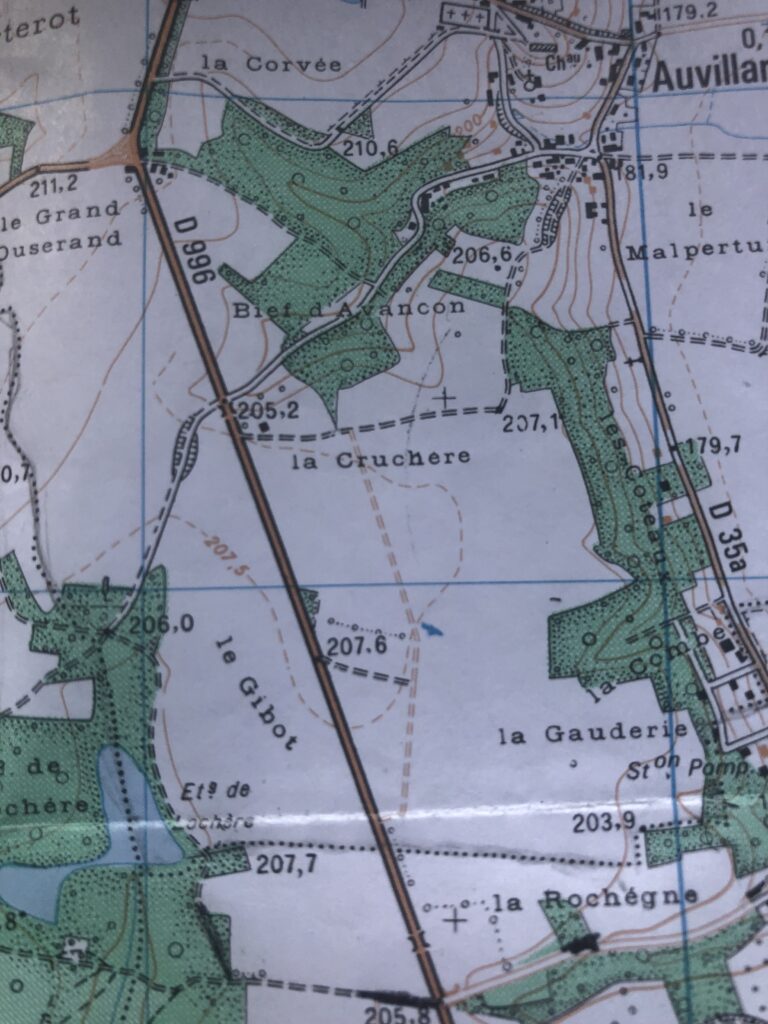

Territoire limité à l’est et séparé de celui de Le Châtelet par la rivière de la Saône. Tout en plaine mais cependant traversé dans son milieu par une petite colline dont le revers est tourné du côté de la rivière et dont le sommet forme comme un relief accidenté géologiquement. Le sol appartient en entier aux territoires tertiaires et d’alluvions. Aussi il y a très peu de sources et un ou deux ruisseaux insignifiants. Aucun bois. Des vignes couvrent les revers du petit coteau et le reste est en terres à labourables et en prairies.

Le village est placé sur le point le plus élevé d’où l’on domine la Saône et tous les villages situés sur la rive gauche. C’est de cette position que lui vient son nom certainement ; comme c’est à cette même position qu’il doit de pouvoir faire remonter très probablement son principe jusqu’à l’époque celtique. On a trouvé en effet des haches en silex, puis un verre contenant des cendres et des médailles des siècles gallo-romains. Or, de même que ces derniers objets indiquent des habitants aux premiers siècles de notre ère, ainsi ces habitants s’opposent dans l’âge de pierre puisque cet âge a laissé des traces.

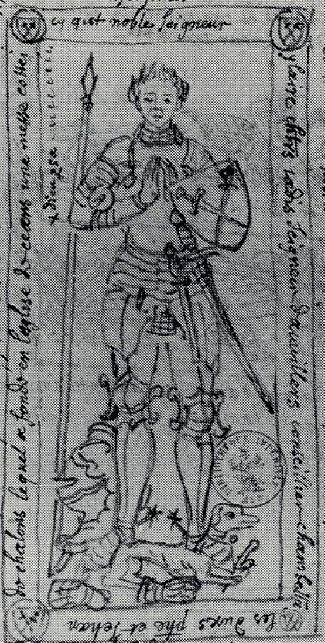

Au XIIe siècle, les ducs de Bourgogne possédaient Auvillars au moins en partie. Vers 1194 le duc Eudes III donna par échange tout ce qu’il y avait à Etienne de Mont-saint-Jean, le sénéchal. Courtépée dit : « ancienne baronnie appelée Haute Villier en 1275 ». Veut-il dire que le titre de baronnie était déjà octroyé à la seigneurie de cette époque ? Odot, ou Oudot d’Argilly, seigneur d’Auvillars, exécuteur testamentaire de la femme de Hugues de Vienne, Dame de Pouilly en 1285. Odot ou Eudes d’Auvillars, premier panetier du duc Robert, vers 1288-1302. J. d’Auvillars, premier gentilhomme sous la baronnie de Jacques de Vienne de Longwy en 1358. Ce sont là les deux seuls seigneurs du nom que je connais. En 1374, Hugues de Vienne déclare tenir en fief du Duc la terre et seigneurie d’Auvillars. Sur la fin du XIVe siècle les de Saint-Hilaire. Jean de Saint-Hilaire dans la première moitié du XVe. Une fille épousa un de Courcelles, ce qui constitua ensuite un autre seigneur en partie, parmi lesquels on peut remarquer Jacques de Corcelles, baron d’Auvillars, élu pour la noblesse et la comté d’Auxonne, mort en 1612.

C’est qu’en effet il y avait à Auvillars plusieurs seigneurs en partie ou co-seigneur. Avec plusieurs de ceux qui précèdent, les de Morissant, les de Pierrevilliers, les Tavannes, les Gallois. Ces derniers ont joué, comme les de Corcelles, un rôle plus important que leurs collègues. Louis Gallois, par son testament de 1677, donne la terre et seigneurie à son neveu, Edme Gonthier, conseiller au Parlement. Aux approches de la révolution de 1789, c’était son fils Pierre-René-Marie Gonthier.

(Copie fin XVIIe/début XVIIIe d’un dessin de Pierre Palliot pour la tombe de Jean de Saint-Hilaire, située dans le milieu du cœur devant le grand autel de l’église – BNF)

D’ancienneté il y avait à Auvillars une maison-forte dite forteresse. En 1409 elle fut remplacée par un vrai château que construisit Jean de Saint-Hilaire, vaste et digne de son nom. En 1650 Louis Gallois le restaura dans le goût du temps. Dans l’enceinte, au coin du côté de l’église, il y avait une ancienne tour dite de St Vincent, où l’on se retirait pendant les guerres. Sept hommes déterminés y tinrent trois jours contre un parti de Galas, qui les força par une pièce de canon, à se rendre, et les fit pendre malgré la capitulation.

En notre présent siècle, ce beau château a reçu une restauration nouvelle et complète qui rend difficile la distinction à faire entre les deux époques que l’on y remarque. La motte se détache du mamelon par un ravin creusé peut-être de main d’homme. Du côté occidental, aspect féodal avec tours et tourelles et pavillons à toits très aigus ; du côté oriental, aspect moderne d’une belle maison bourgeoise. Il appartient, vers 1880, à M. Mary de Longueville.

Auvillars est une ancienne paroisse, vocable La Magdeleine, dans le principe de la collation de l’abbé de Flavigny dont les Bénédictins ont longtemps desservi ce bénéfice, et puis à celle de l’évêque de Chalon après la réunion du prieuré de Couches au collège d’Autun en 1626.

L’église est de la fin du XVe siècle. On y remarque la chapelle seigneuriale qui est du XVIe. On y voit encore des restes d’un vitrail en grisaille de cette époque. Un tombeau offre la statue mutilée de Jacques de Corcelles d’Auvillars, représenté étendu, les mains jointes et revêtu de son armure. Deux charmantes figures d’enfants, en marbre blanc, quelque peu mutilées aussi, sorties du ciseau de Dubois, admirées des connaisseurs, représentant Noël et Henry Gallois, morts au berceau en 1641, fils de Louis gallois, le seigneur, et de Marie de Saulx-Tavannes. Ont disparu d’anciens lambris où étaient peintes les armoiries de beaucoup de seigneurs du lieu et leurs devises. Glanon de tous temps est annexe.

Louis Gallois, en mourant, chargea son neveu Edme Gonthier d’ériger un hôpital et y attacha 200 livres de rente pour les malades du lieu ; 1677. La maison de cet hôpital existe encore mais bien défigurée de son ancienne destination.

La population d’Auvillars était, en 1391, de vingt feux (dont 19 serfs) ; en 1431, de vingt-cinq feux (dont 6 francs ; et les autres pauvres) ; vers 1666, de soixante-neuf feux ; vers 1775 de quatre-vingt-huit feux (300 communiants) ; vers 1850, près de cinq-cent-quarante âmes ; aujourd’hui (1897) trois-cent-quatre-vingt-dix seulement.

De notre temps il y a une société de secours mutuel de St Vincent ; une compagnie de sapeurs-pompiers ; une école de filles ; un messager-commissionnaire chaque semaine pour Dijon.

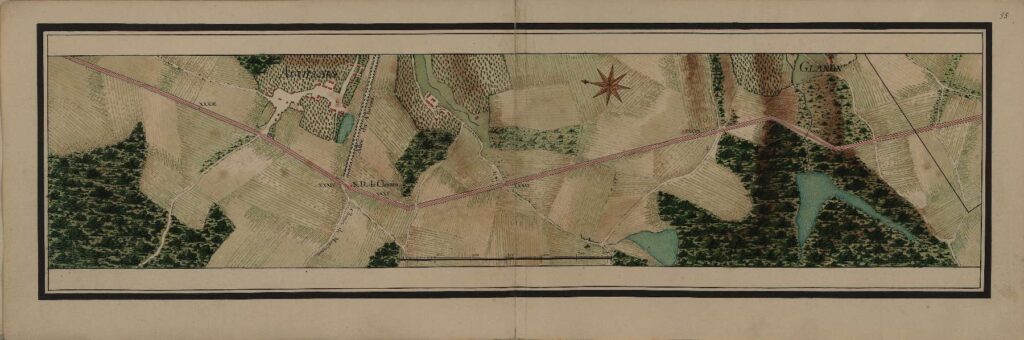

Il n’y a pas d’autres Ecarts que Notre-Dame-du-Chemin, autrement dite Notre-Dame-de-Pitié, petite chapelle sur la route de Seurre à Dijon, au bout de l’allée du château. Simple mais intéressant édicule du XVIe siècle, qui est dû à la découverte en ce lieu d’une statuette de la Ste-Vierge. Ce fut pour nos pères un but de pélerinage jusqu’à la fin du siècle dernier. Il a cessé depuis cette époque néfaste, mais on continue dans le pays de vénérer la pieuse image.

(Courtépée cite « une chapelle rurale du St-Sacrement, fondée pour le seigneur Louis Gallois » avec 12 messes, le premier jeudi de chaque mois. Mais n’est-ce pas plutôt une chapelle dans l’église?). Je ne vois rien en effet qui l’indique sur les plans et les cartes.

« A l’extrémité de la levée, dit encore Courtépée, est l’étang de La Lochère près duquel était un château-fort qui fut détruit au XVIe siècle ; on voit toujours les fossés. (Il est à remarquer que l’étang de La Lochère est moitié sur Auvillars et moitié sur Glanon).

Le seigneur prend le titre de baron de La Lochère, ainsi que le maire de Dijon, depuis le testament d’Odinet Godran, en 1581. ». La Lochère était-elle la même localité que La Chière, toutes deux situées aux environs d’Auvillars et de Glanon ?… Je crois que l’une n’était pas l’autre ; c’est pourquoi, à l’exemple, il est vrai, de M. Garnier, l’archiviste, je mets La Lochère sur Auvillars et La Chière, ou Lachière sur Glanon.

La fontaine de St Léger (alias St Roger) paraît minérale et savonneuse. Celle du Plousin, dans le bois de la Pendue, du côté de Broin, donne une excellente eau dont but Louis XIV lorsqu’il vint à Seurre. »

0 commentaire