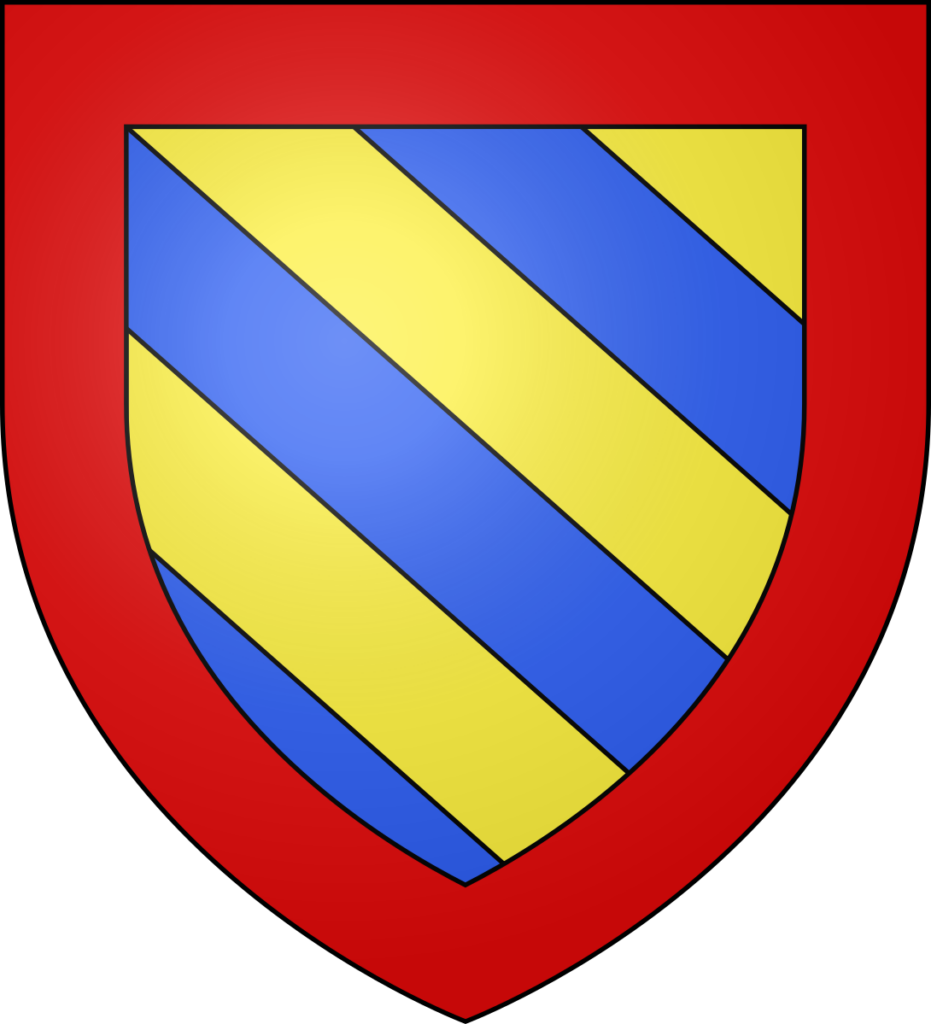

L’origine exacte du fief est inconnue, mais son existence est attestée depuis le XIIIe siècle. Le seigneur du lieu est alors Odo d’Argilly, et son fils Jehan possède la moitié des terres de Broin. Ils portent le nom de seigneurs d’Auvillars. Le fief fait alors partie du duché de Bourgogne.

Commence alors un véritable jeu de piste pour suivre l’enchaînement des seigneurs du lieu. D’ailleurs, l’abbé Jacques Denizot indique dans son « Encyclopédie de la Côte d’Or » (vers 1870) qu’il y avait plusieurs seigneurs sur les terres d’Auvillars, comme les de Morissant, les de Pierrevilliers ou les Tavannes entre autres.

En 1288, c’est Eudes, sire d’Auvillars, premier panetier du duc de Bourgogne Robert II, et receveur des impôts, qui occupe les terres. Un document indique qu’il a été chargé de rembourser aux religieux de Saint-Bénigne la somme de 900 livres empruntée par le duc pour financer une coûteuse opération militaire. Aucun portrait de Robert II n’est parvenu jusqu’à nous, mais nous avons son sceau et un dessin de sa sépulture : celle-ci a disparu avec la chapelle de l’abbaye de Cîteaux dans laquelle elle se trouvait, détruite lors de l’invasion de Gallas en 1636.

En 1346, Hugues de Morissant est seigneur d’Auvillars: il a contracté beaucoup de dettes au jeu et vend ses terres de Broin pour 1260 florins afin de rembourser ses créanciers.

En 1358 est mentionné Jehan d’Auviller dans le recensement des moyens militaires de Jaques de Vienne, comme possédant « cheval brun bay, 160 livres » (les chevaux sont alors très chers).

Jean de Saint-Hilaire, dit « le borgne », bailli des foires de Châlon, épouse en 1358 Jacote de Gillan dont la famille possède alors les terres d’Auvillars. Le contrat de mariage stipule que Jacote héritera de ses parents la maison forte qui s’y trouve.

En 1362, les Saint-Hilaire achètent la seigneurie de Pourlans (Saône-et-Loire).

En 1374, la puissante famille de Vienne fait son entrée : Hugues de Vienne, sire de Seurre et de Sainte-Croix, déclare tenir le fief d’Auvillars du duc de Bourgogne, ce qui signifie que les seigneurs du lieu deviennent ses vassaux : ils lui doivent des services en échange de protection.

En 1386, un traité stipule que Gauthier de Saint-Hilaire, fils de Jean et Jacote, héritera de la maison forte d’Auvillars et des vignes de Corgoloin. En 1420, Jean transforme la maison-forte en château avec tours et remparts.

En 1461, les terres de Glanon sont vendues.

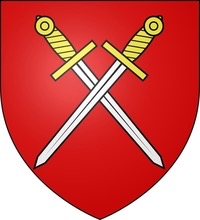

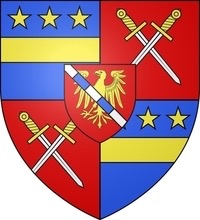

Par le mariage de Guillaume de Courcelles avec Henriette de Saint-Hilaire, c’est la famille de Courcelles qui s’installe ensuite. Philippe de Courcelles, seigneur d’Auvillars et de Pourlans, a occupé la charge de bailli (juge) de Dijon pendant 30 ans, succédant à son père. Il était également « écuyer tranchant » (il était chargé de la découpe des viandes devant les convives lors des banquets), et chambellan du duc Charles le Téméraire.

En 1506 est mentionné Jean de Courcelles, qui passe un accord avec les habitants pour l’entretien des fossés.

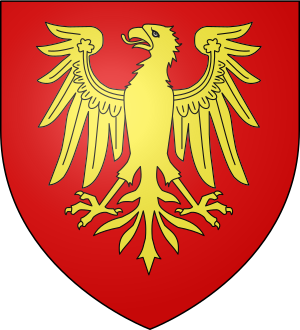

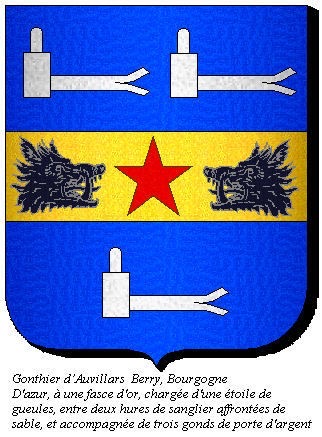

Les Courcelles ont ajouté l’aigle des Vienne à leur blason en signe d’ allégeance.

En 1581, les seigneurs d’Auvillars prennent le titre de « baron de la Lochière », en référence à une maison forte située près des étangs de la Lochère, sur les terres d’Auvillars, près de Bagnot. Ce bâtiment aurait été détruit au XVIe siècle selon l’abbé Courtépée, et il n’en reste rien. Pierre de Courcelles décède la même année, son tombeau se trouve dans l’église sainte Madeleine à Auvillars.

En 1621, décès de Jacques de Courcelles, « en son vivant seigneur et baron d’Auvillars Pourlans Bousselange élu pour la noblesse en la comté d’Auxoune… », comme inscrit sur sa dalle funéraire dans la chapelle seigneuriale de l’église à Auvillars. Son cœur, lui, est enseveli dans l’église de Bousselange. Sa fille aînée, Jeanne de Courcelles de Pourlans, est abbesse de l’abbaye de Tart, première abbaye féminine de l’ordre cistercien. Jeanne est venue au château d’Auvillars assister son père mourant (« De Tart à Dijon, la première abbaye cistercienne de femmes », Madeleine Blondel, Benoît Chauvin).

En 1640, après la dévastation du château par Gallas en 1636, il faut restaurer la seigneurie. On donne alors « souffrance de reprise de fief à Louis Galois pour la seigneurie d’Auvillars, étant incertain de quelle mouvance est la terre d’Auvillars, tous les titres et papiers ayant été perdus ou brûlés par les ennemis de l’Etat qui sont entrés au château » . Louis Gallois est capitaine des gardes du prince de Condé, gouverneur de Bellegarde (ancien nom de Seurre). Selon le registre des « déclarations des biens et dettes des communautés » (1666/1669), il est estimé « fort riche et de bonnes moeurs, les habitants ne s’en plaignent point. » Il est fait comte d’Auvillars et épouse Marie de Saulx-Tavannes. Le couple perd 2 garçons en bas âge, Henri et Noël, en 1641. Les gisants du sculpteur Dubois se trouvent dans l’église d’Auvillars.

En 1650, Louis Gallois répare et modernise le château.

En 1678, il lègue la propriété à Edme Gonthier, son neveu, Conseiller au Parlement, mais à une condition : ériger un hôpital à Auvillars. Il donne également 200 livres de rente pour les malades du lieu. L’hôpital a disparu mais il est représenté sur le cadastre napoléonien de 1824, rue de l’église (partie hachurée). Les caves existent toujours. A noter : l’actuelle rue de l’église est l’ancienne rue du bas sur le plan.

En 1767, Pierre René Gonthier, seigneur d’Auvillars et Glanon, chevalier, comte d’Auvillars, vend la propriété à François Bernard de Sassenay, président « à mortier » au Parlement de Dijon. Cette vente a lieu « sous réserve d’usufruit et jouissance totale viagère par le vendeur ». Mais tout n’a pas dû se dérouler sereinement puisqu’on trouve aux archives une « protestation auprès du procureur général syndic du département au sujet de tout trouble qui pourrait être causé à l’encontre du vendeur à cette jouissance viagère du fait du statut d’émigré de l’acheteur » (1793). En effet, les Bernard de Sassenay ont émigré en Angleterre ou en Italie sous la Terreur, comme plus de 800 nobles en Côte d’Or. A leur retour en France, il ont dû demander leur radiation du registre des émigrés et la restitution de leurs biens, du moins en partie.

Pierre René Gonthier décédera 3 ans plus tard.

Ces deux familles ont laissé leur nom chacune à un hôtel particulier du XVIIIe siècle qu’elles possédaient à Dijon :

au n°3 de la rue Berbisey se trouve l’hôtel de Sassenay, confisqué à la famille comme « bien d’émigré » et vendu en 1797. C’est actuellement une propriété privée.

Des Gonthier d’Auvillars, parlementaires, il reste un hôtel particulier construit à partir de 1732 par Louis Gonthier. C’est actuellement le siège de l’archevêché de Dijon, 20 rue du Petit-Potet, mais il s’étendait autrefois jusqu’à l’actuelle rue Pasteur, au n° 11bis. Les travaux intérieurs (boiseries du salon) ont été interrompus par la Révolution, l’hôtel saisi puis restitué à son propriétaire, vendu en 1802 puis à nouveau en 1844 au conseiller général Gaulin qui lui laissa son nom.

En 1922, les boiseries sculptées sont vendues aux Etats-Unis et une partie exposée au Metropolitan Museum de New-York. Après ce séjour outre-atlantique, l’ensemble est démembré et mis en vente en 1997. Le musée des Beaux-Arts de Dijon rachète les boiseries du salon en 1999 : elles sont alors remontées avec le parquet Versailles et la cheminée en marbre d’origine. La porte est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1926.

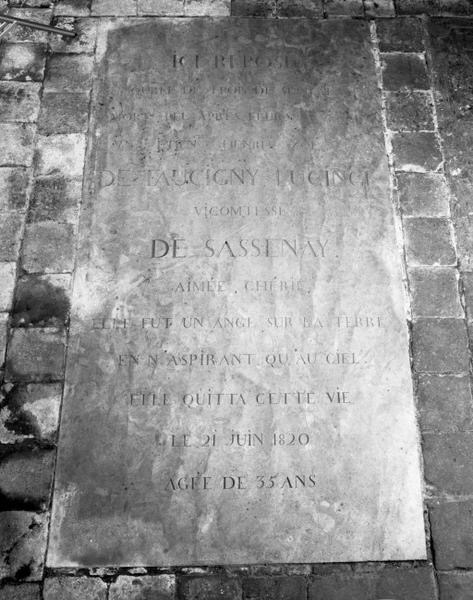

A la mort de Pierre René Gonthier, en 1796, François Bertrand de Sassenay peut entrer en possession du château. Son fils Gaspard Etienne épousera Etiennette de Faucigny-Lucinge (sa propre nièce…) en 1803 à Auvillars. Celle-ci, vicomtesse de Sassenay, décédée en 1820 à l’âge de 35 ans, est inhumée dans l’église avec son fils Gaspard Victor. Sa fille Zoé sera marraine de la nouvelle cloche de l’église, bénie en 1817 par l’abbé Joly. Elle se mariera à Auvillars en 1823.

En 1829, le château est vendu pour 115 000 francs à Jean-Pierre Achard, receveur général des finances de Côte d’Or. Pour réunifier les 103 hectares du domaine, il purge les hypothèques pesant sur les terres qui avaient été confisquées à la Révolution et attribuées en plusieurs parcelles à différents petits propriétaires (acte notarié conservé aux Archives Départementales).

Son épouse, Victorine Mounier , est la fille de Jean Joseph Mounier, ardent partisan de la monarchie constitutionnelle. Il joua un rôle de premier plan pendant la Révolution : député du Tiers-Etat aux Etats Généraux, il fut le premier président de l’Assemblée Constituante en 1789, puis préfet de 1802 à 1805 et enfin Conseiller d’Etat jusqu’à sa mort en 1806.

Victorine a été un grand amour de jeunesse de Stendhal à partir de 1802, amour platonique qui n’a pas été payé de retour. Stendhal apprendra avec dépit le mariage de sa dulcinée en 1811, lui qui comparait son amour pour elle à celui d’Abélard pour Héloïse…

Adélaïde-Marie Carrelet de Loisy, la petite-fille de Victorine et Jean-Pierre Achard, épouse Paul Mareschal de Longeville de la Rodde, donnant ainsi un nouveau nom à la famille qui va désormais occuper le château jusqu’au milieu du XXe siècle. Puis par une nouvelle alliance, celui-ci verra s’installer les de Cointet de Fillain qui en sont encore propriétaires aujourd’hui.

0 commentaire